| 石毛直道 | 自選著作集 全11巻+別巻1 |

| 第Ⅰ期 | 1~6巻 | 価 格/42,000円(税別) |

| 第2巻 食文化研究の視野 |  |

| 総 目 次 |

|

『石毛直道 食の文化を語る』....... |

5 |

||

| まえがき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 | ||

| 序章 なぜ食の文化なのか ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 | ||

| はじめに──食の文化の立場‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 | ||

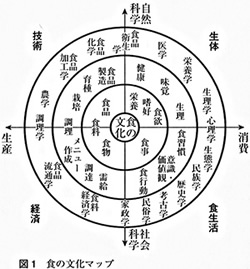

| 食べることは「文化」である 9 人間は「料理」をし「共食」をする動物 10 料理=食品加工、共食=食事行動 11 食の文化の形成 ──環境と生理のあいだで 12 ヒトは文化をつくり、環境に対応 13 情報というかたちで環境をとりこむ 14 文化が本能を退化させた 15 食事文化の中心──台所と食卓 16 日常茶飯事ほどわからない 17 食の文化は既存学問分野からはみ出した 異端児 18 雑学から学際的研究へ 20 普遍的人間像から具体的な人間像へ 21 文化は腹の足しにはならないか 22 「遊び」から学問に 25 |

|

||

Ⅰ 風土をみつめる ..................... |

29 |

||

| 日本の風土と食──アジアのなかで ‥‥‥‥‥ | 30 | ||

| 食卓から環境を考える 30 狩猟・採集時代の日本 33 アジアのなかでの日本 34 日本人は米食民族か 36 オカズをめぐって 39 日本料理の多様性 41 |

|||

| 東アジアの食の文化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 46 | ||

| 東アジアの共通性と独自性を知る意義 46 民族による主食作物のちがい 47 主食作物の東西の比較 49 東西にひろがるムギ類を主作物にする地域/ 雑穀を主作物にする地域 「蒸す」という技術は東アジアの特徴 50 家畜を飼うことと牧畜とは別のこと 52 東アジアは非牧畜の世界 52 肉にかわるダイズと魚 54 共通点のおおい東アジアと東南アジア 55 パン食は肉・乳とセットで成り立つ 56 コメの文化の共通性 57 コメ依存型の日本人/食事の基本型は 「主食(めし)」と「おかず」 ナレズシとスシ 59 東アジア、東南アジア特有の万能調味料 60 茶は東アジアから世界へ 62 箸とお椀(碗)の文化 62 カレンダーを共にする民族 64 食の文化の研究方向 65 |

|||

| 発酵の文化圏 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 71 | ||

| 発酵は文化的概念 71 自然に発酵させる 72 漬物/ナレズシ/各種の魚? 酒づくりの東西 79 納豆類をめぐって 82 うま味の文化圏 86 |

|

||

| 東アジアの家族と食卓 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 92 | ||

| はじめに 92 中国と朝鮮半島 93 中国/朝鮮半島 日本の食卓の変遷 100 個人用の食卓/チャブ台/ダイニングテーブル 家族の儀礼としての食事 105 家庭の民主化現象 107 |

|||

Ⅱ 食文化の変化を追う ............... |

113 |

||

| 異文化と食のシステム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 114 | ||

| システムとして食事をとらえる 114 歴史のなかでの外来の食 117 ことなるシステムの共存 123 |

|||

| 家庭の食卓風景100年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 128 | ||

| 背景 128 食卓の変遷 129 禁止事項と姿勢 132 コミュニケーションの場としての 食卓 134 おわりに 139 |

|||

| 家庭料理の100年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 142 | ||

| 献立の事例 142 献立の変化 146 飯炊きからおかずづくりへ 149 台所の文明化 152 |

|||

| 飲みものの100年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 156 | ||

| 文化の飲みもの・文明の飲みもの 157 ボトルの飲みもの 160 季節性をめぐって 163 カフェイン飲料 164 健康飲料 166 水の商品化 168 |

|||

| 昭和の食──食の革命期 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 170 | ||

| なぜ「昭和の食」なのか 170 かつての食事風景 171 食のイデオロギー 172 昭和は大震災にはじまる 173 十五年戦争 176 食べものの変化 177 食空間の変化 181 情報の変化 184 これからの問題 186 |

|||

| 都市化と食事文化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 189 | ||

| 食事文化センターとしての都市 189 産業社会の都市と食 191 日本での都市化と食 194 都市化は西欧化か 197 祝祭空間としての都市 199 |

|||

| 外食の文化史序説‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 201 | ||

| はじめに 201 世界各地の伝統的外食文化 202 日本における料理屋の出現 206 都市におけるグルメの出現 208 江戸時代からの継承 209 |

|||

| 食文化変容の文明論 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 214 | ||

| 国際化という視点 214 国民国家と料理文化 215 国民文化におおわれた日本 218 文化と文明 220 世界文明と食 222 おわりに 226 |

|||

Ⅲ 食の思想を考える.................. |

229 |

||

| 調理の社会史的考察 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 230 | ||

| 男と女 230 社会の変化と台所仕事への男女の 参加度 232 台所仕事の変遷 233 内食と外食 236 社会の台所が家庭へ侵入する 239 シンボル操作としての調理 242 |

|||

| 食における芸術性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 245 | ||

| 料理は芸術か 245 芸術の概念をめぐって 246 精神性と肉体性 248 食事の記号性 249 芸能としての性格 251 芸能者と料理人 252 料理づくりのパフォーマンス 254 料理のカラオケ化 256 |

|||

| 食事作法と食事様式 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 259 | ||

| 共食と分配 259 食事作法を考える枠組み 261 人間の属性について/食事の種類/食べものの種類 姿勢と食具 263 配膳方法の類型 265 食事様式の類型 268 多様化と食事作法 270 |

|

||

| 食事における享楽と禁欲の思想 ‥‥‥‥‥‥ | 274 | ||

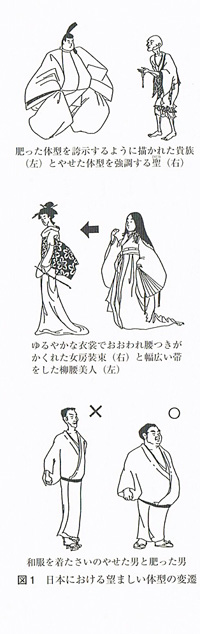

| 享楽型と禁欲型 274 体型論からのアプローチ 276 宗教的禁欲思想 279 宗教から科学へ 281 |

|||

| 栄養の思想 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 284 | ||

| 脳を忘れた栄養学 284 食物と薬 285 国家の学としての医薬学と栄養学 289 文化をそなえた栄養学を 290 個人を対象とした栄養学を 293 |

|||

| 食わず嫌い──悪食とタブー‥‥‥‥‥‥‥ | 297 | ||

| サバンナの村から 297 人類史のなかで 299 文化としての嗜好/味覚の信号/食物選択の集団単位 食物タブーをめぐって 303 悪食とタブー/食物タブーと宗教/ 食物タブーの解釈理論/タブーの効用 悪食と未来の食 313 |

|||

「食の文化シンポジウム・ フォーラムとわたし」 |

321 |

||

| 忘れられていた分野 321 日本における従来の研究 323 篠田統と中尾佐助 324 食文化論の基礎つくり 328 食の文化シンポジウム 330 シンポジウムから財団設立まで 332 食の文化フォーラム 334 フォーラムの作法 336 食文化研究の基礎をつくった財団 340 |

|

||

. |

349 |

||

| 食事文化のなかでの調理体系 349 調理体系は文化によってことなる 351 調理概念のちがい 353 ことなる価値観 355 広義の調理学を 356 のぞましい教育のありかた 358 |

|||

「りょうり 料理」................... |

361 |

||

| 料理の歴史的な概観/料理の手順/料理の技術/ 伝統的日本料理の特徴と変化 |

|||

[解説]............................ |

373 |

||

| 未開拓な分野 374 食文化研究の出発点 375 世界を視野に 378 『世界の食事文化』 380 学際的な研究分野 381 「食の文化フォーラム」 383 |

|||

初出・底本一覧 ..................... |

387 |

||

| このページのトップへ |